利于醫患、同行、醫技間交流;

利于診斷、治療計劃、預后、療效對比;

用于學術交流與研究;

重要的法律證據。

口腔攝影的基本器材

一、單反相機

普通一體數碼相機的缺點:①其鏡頭不可換,成像變形大;②不能調整光圈和速度因此無法控制景深;③無法外接微距閃光燈,不可能有良好的顏色及質感表現;④對焦速度慢。故口腔攝影理想的數碼相機應為單反可換鏡頭數碼相機。

二、微距鏡頭

微距鏡頭是為學術用途及特殊攝影專門設計的,具有相場平直、畸變小、圖像有足夠的反差、分辨率較高等特點,其最大分辨率可達1:1。

可以通過調節鏡頭的對焦環來獲得特定的放大比率。

微距鏡頭按焦距分類

標準鏡頭:焦距50-60mm

中焦鏡頭:焦距90-105mm

長焦鏡頭:焦距180-200mm

鏡頭焦距越短,其最近對焦距離就越短,口腔攝影時,鏡頭與牙列距離不宜過近,故口內攝影90-105mm的中焦鏡頭最合適。

三、微距閃光燈

環形閃光燈(適用范圍更廣)

雙頭/多頭閃光燈(拍攝圖片磨牙區有暗影但有效防止了正面反射)

四、輔助工具

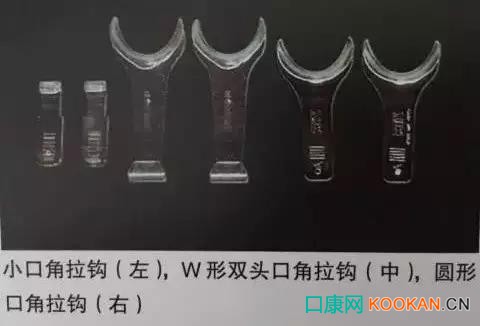

牽拉器(口角拉鉤與反光板一同放置在保溫容器中)

①小口角拉鉤(咬合面)

②W雙頭口角拉鉤

③圓形口角拉鉤

口角拉鉤的使用方法

反光板

牙合面反光板、頰側反光板、舌腭側反光板

材質:金屬和玻璃(玻璃反射效果好)

反光板的使用技巧

反光板在使用過程中防止鏡面起霧可預熱反光板或用三用氣槍輕吹

背景板

人像背景(藍或灰)

黑背景(常用于上、下前牙列)

灰背景(比色)

實際操作要點

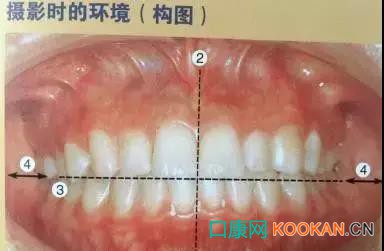

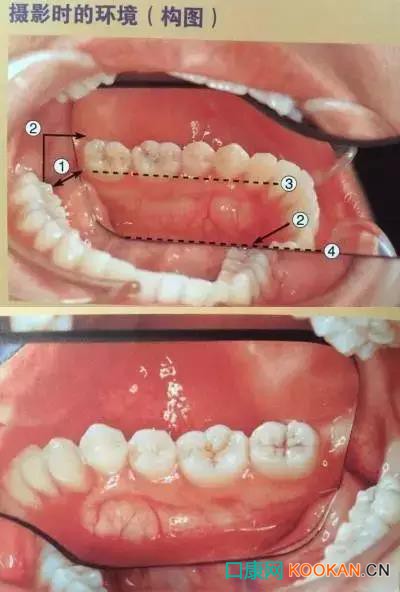

一、全牙列咬合影像

①口角拉鉤手柄中央的位置與咬合平面位于一條直線

②上頜中線位于圖像中央(縱向)

③將咬合平面與鏡頭線呈水平(橫向)

④使左右頰粘膜間隙均等,從正中到左右的牙齒數相等

⑤將攝影透鏡光軸正對準患者顏面

⑥拍攝比例:1:2.4,光圈f27,快門速度1/125,閃光強度M/4

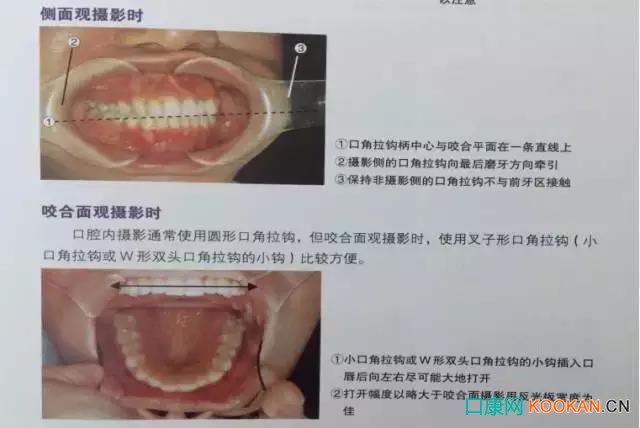

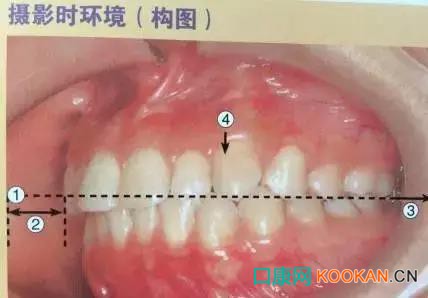

二、全牙列側面咬合攝影

①口角拉鉤左右手柄中央的位置與咬合平面位于一條直線

②前牙側口角拉鉤(非攝影側)與前牙不接觸

③磨牙側口角拉鉤 (攝影側)盡可能打開

④患者尖牙位置放置在圖像中央

⑤拍攝比例:1:2-2.4,光圈f22-27, 快門速度1/125, 閃光強度M/4

全牙列正側面非咬合影像

上下前牙正面影像

構圖包含4-6顆前牙,中切牙為對焦中心

采用黑背景

拍攝比例:1:1.8,光圈f38,快門速度1/125,閃光強度M/4

上下前牙側面影像

頭部向非拍攝側轉45°角

使側切牙、尖牙及雙尖牙暴露在照片中心

拍攝比例:1:1.8,光圈f38-45,快門速度1/125-180,閃光強度M/4

三、舌側面攝影

①反光板離開攝影側的最后磨牙

②牙列與反光板呈90°角以上 (反光板手柄的邊緣與非攝影側的后磨牙接近)

③牙頸線位于反光板中央

④反光板邊緣與牙列平行

⑤從正面對反光板攝影

四、上腭側面攝影

①反光板從攝影側離開最后磨牙

②反光板手持部位的邊緣接近非攝影側的前磨牙區附近

③牙頸線位于反光板中央

④反光板邊緣與牙頸緣線平行

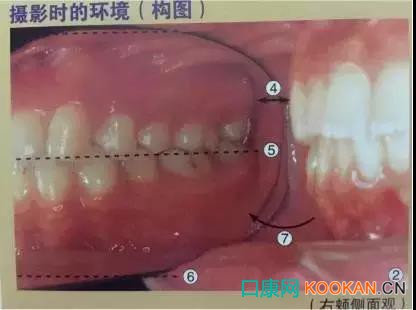

五、頰側面攝影

①拿掉攝影側的口角拉鉤

②輕輕拉住非攝影側的口角拉鉤

③調整患者面部的方向(拍右側向右轉,拍左側向左轉)

④反光板遠離牙列

⑤牙列在反光板中央位置為好

⑥反光板邊緣與咬合平面平行

⑦反光板開口角度盡可能大

六、咬合面的拍攝

①反光板離開最后磨牙,不要接觸

②正中線位于反光板中央

③反光板邊緣與左右磨牙的間隙一定

④口角拉鉤打開的幅度大于反光板寬度

⑤反光板開口角度盡可能大(能觀察到前牙區的舌側)

⑥第一磨牙的咬合平面與焦點吻合

⑦拍攝比例:1:2.4,光圈f22、27,快門速度1/125,閃光強度M/4

七、下前牙舌側面/上前牙腭側面攝影

①將左右口角拉鉤拉開與反光板同等幅度大小

②將反光板輕按于攝影側的前磨牙部位,采取大的角度

③中線與反光板中央一致

④攝影位置采取鏡頭中心與患者面部中央一致的正面

八、面部肖像

①保持頭背肩的直立

②頭上方的空間:預留照片縱長度的10%

③正面時鼻的位置在照片正中,相機水平線與瞳孔連線平行,側面時髁關節為影像中心

④正面能看到左右耳垂

⑤側面也應暴露耳朵

⑥拍攝比例1:12,光圈f5.6,快門1/60,閃光強度:M

口唇部影像

正、側面口唇部休息位影像

①端坐體位,口唇放松,可發ma音

②以上中切牙相應區域為中心對焦,兩口角連線基本平分照片

③前牙暴露量為1-3mm最為理想

④拍攝條件:拍攝比例1:2.4,光圈f27,快門速度1/125,閃光強度M/4

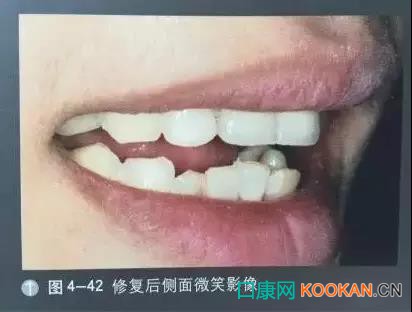

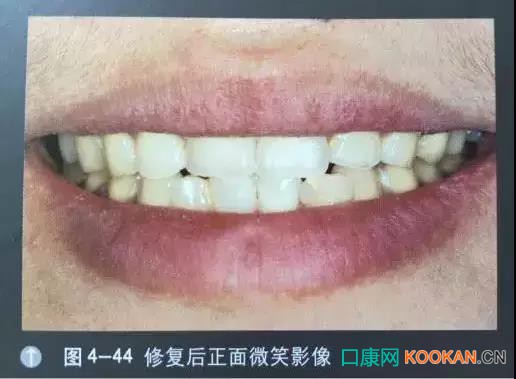

正、側面微笑影像

患者發E音,其余拍攝條件同上

X光片的攝影

關閉環形閃光燈

攝影模式設置為M檔

快門速度設置在1/50-1/30

ISO設定在1600前后

放大倍率設定為1/1

打開觀片燈電源

美學修復拍攝內容

修復術前影像

-

面部肖像(正側面)

-

口唇部影像(正側面口唇休息位影像、正側面微笑影像)

-

全牙列正面咬合、非咬合影像

-

上下前牙正面影像

-

上下前牙側面影像

-

上下前牙咬合面影像

-

頰側面咬合影像

-

個別牙影像

重要治療步驟影像

比色(灰背景)

牙體預備

排齦

印模

咬合調整

模型影像

診斷模型

診斷蠟型

工作模型

修復體影像

修復體自身影像

修復體就位于模型上影像

修復術后影像

面部肖像(正側面)

口唇部影像(正側面口唇休息位影像、正側面微笑影像)

全牙列正面咬合、非咬合影像

上下前牙正面影像

上下前牙側面影像

上下前牙咬合面影像

頰側面咬合影像

個別牙影像

攝影基本技術

拍攝比例

拍攝獲得影像大小:物體實際大小=1:X

——根據拍攝對象,確定拍攝比例并固定之,前后移動相機來獲得清晰影像,即得到所需的拍攝比例及拍攝范圍。

曝光的影響因素

⑴光圈

⊙其大小用F值表示,F=鏡頭焦距÷鏡頭有效光圈直徑

⊙F值越大,光圈越小,單位時間內進光量越少

⑵快門速度

⊙高速快門凝固運動

⊙慢速快門增加曝光量,并可捕捉運動軌跡

⊙手持攝影時,快門速度應不慢于鏡頭的安全快門速度(鏡頭焦距的倒數,例如1/100秒)

光圈*快門速度=曝光量

⑶感光度(ISO值):與影像顆粒感、畫面質量呈反比

低感光度影像躁點少,畫面細膩

高感光度影像躁點明顯,畫面質量差

在滿足曝光量的前提下,ISO值越低越好(通常為100)

⑷閃光燈輸出閃光量:TTL(Through The Lens)即閃光

燈通過鏡頭測光自動設定閃光輸出量

閃光燈決定前景(即被攝主體)曝光,快門速度決定背景曝光

光圈大小決定閃光輸出:光圈越小(F值越大)所需曝光量越大

TTL模式下閃光燈能自動調節閃光輸出以適應不同大小的光圈

如何獲得正確曝光

將相機調整為光圈優先模式(A檔或AV檔)或手動模式(M檔)(人工設置光圈值后,相機自動設定快門速度)

將ISO值設定為最低值

根據景深設置光圈值

光圈優先模式下,相機自動設定快門速度

手動模式下,可手動快門速度

將閃光燈輸出設置為TTL模式

景深與對焦

景深:調焦點使影像清晰時,焦點前后一段距離內都能清晰可見,這段距離叫景深。

景深大,能清晰成像的范圍大,反之則背景或前景而容易模糊而虛化

與光圈值(f)呈正比

與焦距呈反比

與拍攝距離呈正比

在口腔攝影時,焦距固定,放大比例確定后拍攝距離也是固定的,故景深主要決定于光圈值。

拍攝流程

將相機的對焦模式設定為手動

根據景深設定光圈值F

根據拍攝對象確定放大比例,得到對應的拍攝距離

在對應的拍攝距離上,前后移動微調相機與被攝物體之間的距離,被攝物體完全清晰時按下快門

口腔修復攝影構圖與視角

十字型構圖:

將拍攝主體置于影像中央,且保持橫平豎直

平直視角

相機鏡頭在水平方向上和垂直方向上均垂直于所要拍攝的對象

閃光燈白平衡

小結:

拍攝要素:放大比例和拍攝范圍恰當,曝光準確,對焦清晰,構圖嚴謹,視角平直。

基本特征:閃光,微距攝影,小光圈,大景深,手動對焦。

全口義齒修復攝影內容:

修復前面部肖像(正側面)

修復前全牙列正面非咬合影像

修復前頰側非咬合影像

修復前上下頜咬合面影像

個別托盤

印模

全口義齒試戴

修復體自身影像

修復體就位于模型上影像

修復后面部肖像(正側面)

修復后全牙列正面咬合、非咬合影像

修復后頰側咬合影

術前面部肖像(正側面)

術前全牙列正面咬合、非咬合影像

術前頰側咬合影像

術前缺牙區頰側、舌側影像術中影像(預備種植窩、種植體植入時、后,旋入覆蓋螺絲后、旋入愈合基臺后、縫合后)

印模

工作模型

修復體自身影像

修復體就位于模型上影像

面部肖像(正側面)

術后全牙列正面咬合、非咬合影像

術后頰側咬合影像

術后種植義齒頰側、舌側影像

種植術前、術后牙片影像

參考書目:

熊谷崇:口腔攝影方法與技巧

劉峰:口腔數碼攝影

皺波:口腔數碼攝影入門

版權聲明:凡本平臺轉載的所有文章、圖片、音頻、視頻文件等資料均來自網絡,版權歸原作者所有。